眠れない・疲れが取れない…自律神経失調症の原因と対処法

こんにちは。鈴木開登です。

「原因がはっきりしない疲れ」「動悸やめまいが続く」「夜よく眠れない」——こうした不調で病院の検査を受けても異常が見つからないことは珍しくありません。その場合、自律神経失調症(自律神経のバランスの乱れ)が背景にあることが多く、身体・精神双方に幅広い症状を引き起こします。本稿では臨床で役立つ視点(西洋医学的検査と治療、自律神経の生理、東洋医学的弁証と鍼灸の考え方)を整理してお伝えします。

自律神経失調症とは?

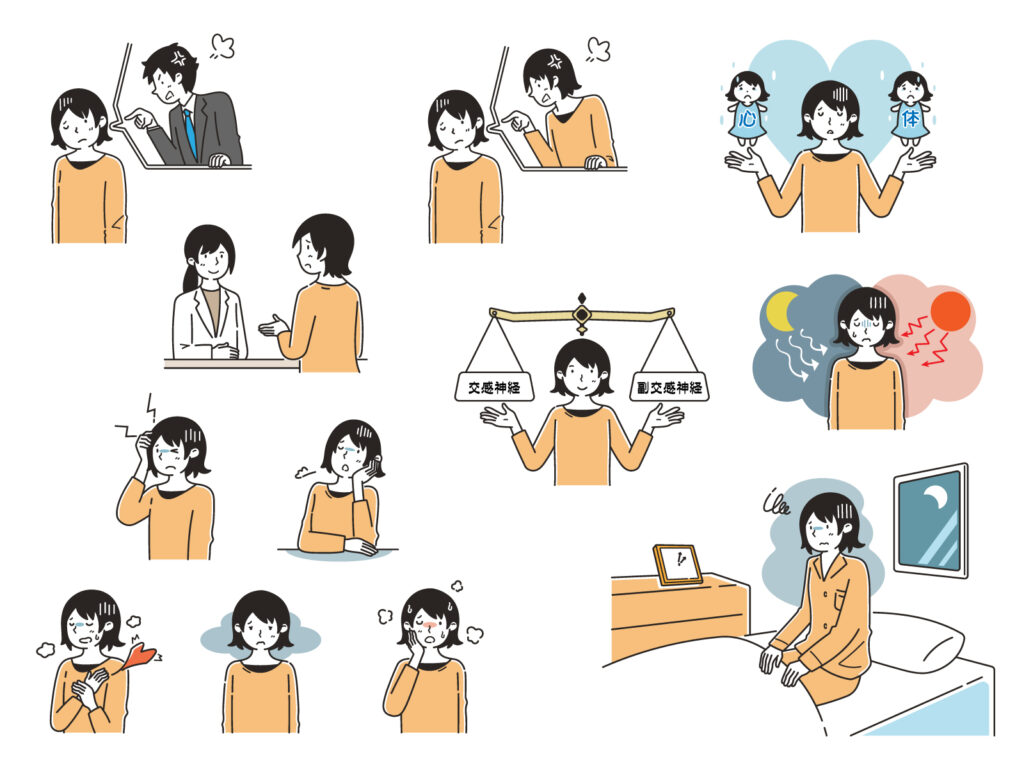

自律神経失調症とは、交感神経と副交感神経という自律神経系のバランスが崩れ、体温・循環・消化・呼吸・睡眠などの自動調節がうまく働かなくなる状態を指す臨床概念です。特定の器質的疾患(心臓病・甲状腺疾患など)で説明できない不定愁訴(疲労感・めまい・動悸・胃腸症状・睡眠障害など)が主訴で来院する患者さんに多く見られます。原因は多因子で、ストレス・生活習慣・ホルモン変化・体力低下が複合して発症・慢性化します。

症状(どんな不調が出るか)

自律神経失調症の症状は多彩で個人差が大きく、代表的なものは次の通りです。日常生活に具体的な支障を与える点を併せて示します。

循環系:動悸、脈の乱れ、立ちくらみ、起立時低血圧(通勤や長時間立位がつらい)。

呼吸・胸部:息苦しさ、胸の圧迫感、過換気発作(電車や人混みで不安が増す)。

消化器系:腹部膨満、下痢・便秘の反復(食事が不安になる、外食が億劫)。

睡眠・疲労:入眠困難・中途覚醒・熟睡感の欠如、朝起きられない。

神経筋・感覚系:頭痛、首肩こり、手足のしびれ感、筋力低下(家事や細かい作業が難しくなる)。

精神症状:慢性的な不安感、気分の落ち込み、集中力低下(仕事のパフォーマンス低下)。

症状は複数同時に出ることが多く、「検査で異常なし」と言われることが患者の不安を強める一因になります。

西洋医学的視点(原因の整理・検査・治療方針)

原因(多因子モデル)

心理的ストレス:慢性ストレスが自律神経とHPA軸(視床下部—下垂体—副腎)を過剰刺激。

生活習慣:睡眠不足、不規則勤務、運動不足、過度のカフェイン・アルコール。

肉体的負荷:感染後疲労、慢性疼痛、過度の肉体労働。

内分泌異常:更年期や甲状腺機能異常(鑑別必要)。

慢性疾患の影響:糖尿病の自律神経障害などは注意。

主な検査(鑑別と安全確認)

血液検査:貧血、炎症、電解質、肝腎機能、甲状腺ホルモン、血糖。

心電図・胸部検査:心疾患の除外。

自律神経機能検査:心拍変動解析(HRV)、起立試験(POTS評価)。

必要時:脳MRI、内分泌検査(副腎・甲状腺)など。

治療選択肢(段階的・多職種)

生活指導:睡眠リズム、段階的運動、食事(規則正しい朝食)、カフェイン・飲酒制限。

薬物療法:症状に応じた対症療法(短期の睡眠薬、抗不安薬、SSRI/SNRI等)。

心理療法:認知行動療法(CBT)、マインドフルネス、ストレス管理。

運動療法:低強度の有酸素運動を徐々に増やす(graded exercise)。

理学療法・職場調整:姿勢改善・筋緊張緩和・労働負荷の調整。

多職種連携:医師・心理士・理学療法士・鍼灸師で計画を組むのが効果的。

急性に「胸痛・失神・片麻痺」など赤旗症状が出た場合は即時受診が必要です。

自律神経との関係(生理学的メカニズム)

自律神経は交感神経(活動・闘争時)と副交感神経(休息・消化時)で拮抗的に働きます。均衡が崩れると以下のような連鎖が起こります。

交感神経優位の持続:血管収縮・心拍増加・筋緊張亢進 → 動悸・冷え・頭痛・筋痛を助長。

副交感神経機能低下:消化機能・睡眠・回復力低下 → 胃腸不調や慢性疲労。

ホルモンバランスの乱れ:慢性ストレスでコルチゾール分泌パターンが乱れ、代謝・免疫・情動に影響。

心拍変動低下:自律神経の柔軟性が落ち、ストレス耐性が下がる。

中枢感作(central sensitization):慢性的な不快感や疼痛感受性が増強され、些細な刺激でも強い症状を感じやすくなる。

これらのメカニズムを理解することで「なぜ多彩な症状が出るのか」が説明できます。

東洋医学的視点(弁証・鍼灸アプローチ)

東洋医学(中医学)では、自律神経失調は気血津液や五臓の不調として捉え、症状に応じた弁証(パターン診断)で治療方針を決めます。主なパターンと治療焦点:

肝気鬱結(ストレス型):イライラ・胸脇苦満・消化不良。治療は「疏肝理気(気の流れを通す)」。代表ツボ:太衝、肝兪、合谷。

心脾両虚(疲労・不眠型):不眠・倦怠・食欲低下。治療は「補心健脾」。代表ツボ:内関、心兪、足三里、関元。

腎陰虚(慢性疲労型):めまい・動悸・寝汗。治療は「滋陰補腎」。代表ツボ:腎兪、太谿、命門。

痰湿・瘀血(頭重・体のだるさ):体が重く頭がモヤモヤ。治療は「化痰利湿・活血化瘀」。代表ツボ:陰陵泉、三陰交、血海。

鍼灸の期待効果

自律神経の調整(臨床的にHRV改善が報告されることがある)

筋緊張の緩和と局所血流改善(首肩こり、頭痛の緩和)

睡眠の質向上・不安の低減

施術頻度は症状の重さで変動:急性期は週1回〜2回、改善後に間隔を空ける。

※抗凝固薬など一部薬剤や皮膚感染がある場合は鍼灸適応の確認が必要です。必ず服薬情報を共有してください。

まとめ

自律神経失調症は「原因がはっきりしない不調」が続くため本人の不安が強くなりがちですが、適切な検査で危険な器質的疾患を除外し、生活習慣・心理・運動・薬物・東洋医学的手法を組み合わせることで多くの方が改善します。鍼灸は自律神経の安定・筋緊張の緩和・睡眠改善に有益な選択肢の一つです。気になる症状が続く場合は、まず基礎検査と生活習慣の見直しを行い、専門家と連携して段階的に治療計画を立てていきましょう。

関連記事はこちら

info_outline平井鍼灸院

- 住所

- 〒132-0035

東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号

03-3683-7670

03-3683-7670

- 営業時間

- 火金 10:00~20:00

水 12:00~20:00

土 9:00~17:00

日 9:00~16:00 - 休業日

- 月曜・木曜・祝日

- アクセス

- JR総武本線平井駅から徒歩1分