ほてり・発汗・不眠…更年期のつらい症状と自律神経・対処法

こんにちは。鈴木開登です。

「暑くて夜よく眠れない」「イライラがひどくなった」「からだの調子がガタッと変わった」――40代以降の女性からこうした相談をよく受けます。これらは更年期障害(menopausal symptoms)の典型的な訴えです。単に年齢のせいにしがちですが、ホルモンの変化と自律神経の乱れが重なり合って心身に多様な症状を生みます。ここでは医学的知見と自律神経・東洋医学(鍼灸)の視点を融合して、原因・検査・治療・日常でできる対策まで詳しく解説します。

更年期障害とは?

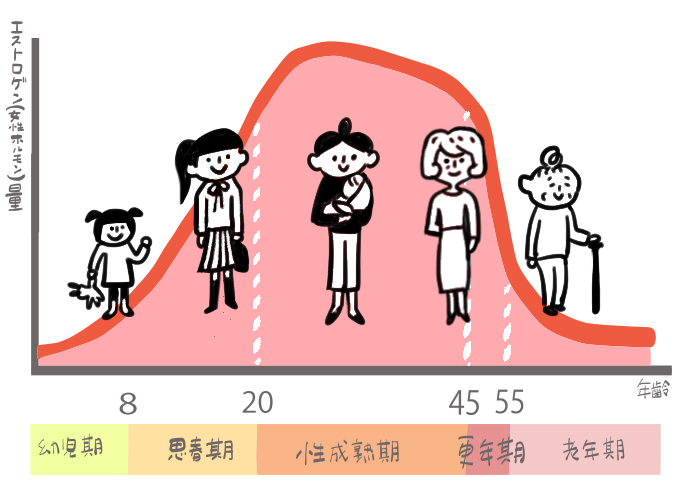

更年期とは一般に閉経前後の前後約10年(平均は45〜55歳頃)を指し、この時期に女性ホルモン(主にエストロゲン)が変動・減少することで起こる心身の不調を「更年期障害」と呼びます。閉経自体は月経の終了ですが、その前後のホルモン変化が多彩な症状(vasomotor, psychological, somatic)を引き起こします。個人差が大きく、軽度で済む人もいれば生活が制限されるほど辛い人もいます。

更年期障害の主な症状

更年期障害の症状は多岐にわたり、大きくは以下の系統に分かれます。

血管運動症状(もっとも特徴的)

ホットフラッシュ(ほてり・発汗):顔や上半身が急に熱くなる、夜間の発汗(夜間発汗/ナイトスウェット)で睡眠障害に。

精神・神経症状

イライラ・情緒不安定・不安感・抑うつ傾向

集中力低下・記憶力の低下

不眠(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)

骨格・筋・痛み関連

関節痛、筋肉痛、腰痛、疲労感

泌尿生殖器症状

膣乾燥・性交痛・頻尿・尿失禁(萎縮性膣炎や尿路症状)

代謝・全身症状

体重増加、体脂肪の分布変化、動悸、冷え、だるさ

症状の出方・重さは個人差が大きく、生活の質(QOL)に直結します。

西洋医学的視点:原因・検査

原因(病態生理の要点)

卵巣機能の低下に伴うエストロゲン低下が中心因子。エストロゲンは体温調節、神経伝達物質の調整、骨代謝など多くの系に関与します。

エストロゲン低下により 視床下部の体温調節中枢の閾値が狭くなり、わずかな刺激でほてりや発汗が出やすくなる(これがホットフラッシュの生理学的説明)。

またセロトニン・ノルアドレナリンなどの中枢神経系の変動も情緒症状や睡眠障害に関与します。

検査(鑑別に必要な検査)

問診と月経歴:更年期か否かの最初の手掛かり。

血液検査:FSH(卵胞刺激ホルモン)・E2(エストラジオール)で更年期・閉経の判断。甲状腺機能(TSH, FT4)、血糖・貧血・肝腎機能も確認。

必要に応じて骨密度検査(骨粗鬆症リスク評価)、婦人科的検査(膣内診、子宮・卵巣の評価)。

自律神経との関係(更年期症状が自律神経にどう作用するか)

更年期症状と自律神経の関係は非常に強いです。ポイントを整理します。

体温調節と自律神経

ホットフラッシュは視床下部の温度調節機能の不安定化により起こり、**自律神経(特に交感神経の短時間の亢進)**が発作的に働くことで血管拡張と発汗が生じます。つまり自律神経の「過敏さ」が症状を増幅します。

情緒症状と自律神経

エストロゲン低下はセロトニンやノルアドレナリンの調節にも影響を与え、自律神経と情動制御系の不均衡を通して不安や抑うつ、不眠を引き起こすことがあります。

長期的影響(代謝と自律神経)

更年期に伴う体脂肪増加や筋量低下は基礎代謝やインスリン感受性に変化をもたらし、自律神経バランス(交感/副交感)にも影響します。結果として疲労感や睡眠問題が続きやすくなります。

総じて、更年期はホルモン変動が引き金となり自律神経の切り替え機能(昼は活動、夜は回復)が乱れるため、多彩な不定愁訴が出現します。

東洋医学から見た更年期障害(弁証と鍼灸的アプローチ)

東洋医学では更年期の不調を「気・血・津液」の不足や五臓(腎・肝・心・脾)のバランス失調として捉え、代表的な弁証と施術方針は次の通りです。

主な弁証パターンと臨床像

腎陰虚(じんいんきょ):のぼせ・寝汗・耳鳴り・腰膝のだるさ。腎の陰(体を冷やし潤す力)の不足が中心。

治療:滋陰(陰を補う)。代表ツボ:腎兪、太谿、命門、安眠。

肝鬱化火(かんうつかか):イライラ・ほてり・頭痛・目の不快。ストレスで肝の気が鬱結し熱を生む。

治療:疏肝理気・清肝瀉火。代表ツボ:太衝、肝兪、合谷、風池。

心脾両虚(しんぴりょうきょ):疲労感・不眠・食欲不振・動悸。心と脾を補う必要あり。

治療:補心健脾。代表ツボ:内関、心兪、足三里、関元。

腎陽虚(じんようきょ)(冷えが強いタイプ):冷え、疲労、倦怠感、夜間頻尿。

治療:温補腎陽。代表ツボ:命門、腎兪、足三里。

まとめ

更年期障害は単なる「年のせい」ではなく、ホルモン変動(エストロゲン低下)を中心とした生理学的変化が自律神経や脳内神経伝達物質に影響を与え、多彩な症状を生む状態です。西洋医学の検査と治療(HRTや非ホルモン薬、CBT)を基盤にしつつ、東洋医学・鍼灸は自律神経の安定化・睡眠改善・疼痛軽減に有効な選択肢として役立ちます。症状が生活に支障をきたす場合は婦人科や内科での評価を受けつつ、生活習慣の見直しと並行して専門家と相談しながら対策を進めましょう。

関連記事はこちら

info_outline平井鍼灸院

- 住所

- 〒132-0035

東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号

03-3683-7670

03-3683-7670

- 営業時間

- 火金 10:00~20:00

水 12:00~20:00

土 9:00~17:00

日 9:00~16:00 - 休業日

- 月曜・木曜・祝日

- アクセス

- JR総武本線平井駅から徒歩1分