突発性難聴・急な聞こえの低下に備える:自律神経と鍼灸の視点

こんにちは。鈴木開登です。

「人の声が聞き取りづらくなった」「電話の相手の声がこもって聞こえる」「テレビの音量を上げがちになった」――難聴は生活の質(QOL)や社会活動に影響を与えやすく、本人も周囲も気づきにくいことがあります。難聴は単に“耳の老化”だけではなく、内耳の血流・神経伝達・全身の代謝・自律神経の状態など多面的な要因が絡んで現れます。本稿では難聴の基本、主な病態、なぜ自律神経が関わるのか、東洋医学(鍼灸)からどのように見立てるかをわかりやすく解説します。

難聴とは?

難聴とは外界の音が聞こえにくくなる状態の総称で、原因や発症機序によっていくつかのタイプに分かれます。大きくは以下の3つに分類されます。

伝音性難聴:外耳〜中耳(鼓膜・耳小骨)の障害で音の伝導が阻害されるタイプ(中耳炎や耳垢、耳小骨の障害など)。

感音性難聴:内耳(蝸牛)の有毛細胞や聴神経の障害により、音の感受・神経伝導が障害されるタイプ(加齢性、騒音性、突発性難聴、薬剤性など)。

混合性難聴:伝音性と感音性が混在するもの。

また進行速度や発症様式では、急性(例:突発性難聴)、慢性(加齢性難聴=老人性難聴)、片側優位・両側性などがあり、それぞれ原因や治療の考え方が異なります。

症状(どのように現れるか)

小さな声や高音が聞き取りにくい(特に子音部分)

会話で「聞き返す」「テレビの音量を上げる」ことが増える

電話の相手の声がこもって聞こえる、雑音の中で聞き取りが難しい

聴力低下に伴う社会的孤立感・疲労感・集中力低下

感音性難聴では耳鳴りや耳閉感を伴うことが多い

突発性の場合、急に片耳が聞こえなくなる、耳鳴り・めまいを伴うことがある

症状は視覚化されにくく、周囲からの指摘があるまで本人が自覚しないケースも多いため、気づいたら専門医の受診をお勧めします。

西洋医学的視点(主な原因と病態生理)

難聴の病態は部位と病因によって整理されます。代表的なメカニズムを挙げます。

有毛細胞の障害(感音性):騒音暴露や加齢、内耳への薬剤毒性(耳毒性)により蝸牛の有毛細胞が損傷すると、音の振動を電気信号に変換する能力が落ち、感音性難聴が発生します。

聴神経や中枢路の障害:神経伝導の障害(聴神経腫瘍など)や脳幹・皮質の聴覚処理の異常も難聴に寄与します。

内耳の血流不全:内耳は極めて代謝要求が高く、微小血流障害(循環不全)は有毛細胞の機能低下や急性の障害(突発性難聴)を引き起こすことがあります。

中耳の機械的問題(伝音性):耳垢、鼓膜穿孔、中耳炎、耳小骨の連鎖障害などで音が効率よく内耳へ伝わらなくなる。

代謝性・全身性疾患の影響:糖尿病、高血圧、動脈硬化など全身の血管疾患は内耳の微小循環に影響を与え、難聴の進行に関与する。

突発性難聴:原因不明とされることが多いが、ウイルス感染や血流障害、自己免疫性メカニズムが示唆される。

同じ程度の耳の損傷でも、年齢・生活習慣・合併症・中枢可塑性の差により聞こえ方や生活への影響は大きく異なります。

自律神経との関係 — 聴覚と自律神経はどうつながるか

自律神経(交感・副交感)は内耳の血流や耳周囲の筋・血管の調節、さらにストレス反応を媒介するため、難聴の発症や増悪、回復力に影響を与えます。

内耳微小循環の制御:交感神経の過剰活動は末梢血管収縮を招き、内耳への血流が低下すると有毛細胞の代謝環境が悪化し機能障害を起こすことがあります。

ストレスと聴覚感受性:持続的なストレスは交感優位を招き、耳鳴りや聴力の自覚を強める(音への注意が高まる)ため、主観的苦痛が増す。

睡眠と回復:自律神経のバランスが悪いと睡眠の質が落ち、内耳の修復・中枢の再調整が妨げられる可能性があります。

めまい・メニエール病との重なり:メニエール病は内耳の水液代謝と関連し、自律神経やストレスが増悪因子とされるため、難聴とめまいが併存するケースでは自律神経の関与がより顕著です。

臨床的には、難聴へのアプローチで自律神経の安定(睡眠改善・ストレスケア・生活リズムの改善)を並行することが症状緩和に寄与する場面が多いです。

東洋医学的観点

東洋医学では難聴は単なる局所症状ではなく、腎(じん)・肝(かん)・脾(ひ)・心(しん)などの臓腑のバランスや気血水の停滞として捉えます。代表的な弁証パターンと特徴は以下です。

腎精不足(腎虚):加齢性や慢性疲労で耳の機能低下・難聴・めまいを起こしやすい。補腎滋陰が基本。

肝火上炎/肝鬱化火:ストレスによる肝の気の滞りや上昇が関与し、高音性の耳鳴りや急性増悪を伴うことがある。疏肝理気や清肝火を行う。

気血不足(気血両虚):疲労・顔色不良を伴い、聞こえにくさや疲れやすさを訴える。補気養血を行う。

痰湿阻滞:耳閉感や低音のこもった感覚を伴う場合に想定し、化痰利湿を行う。

鍼灸での一般的な働きかけ(概要)

鍼灸は局所(耳周囲の耳門、聴会、翳風など)と全身(腎兪、肝兪、足三里、三陰交、内関、百会など)を組み合わせ、次を目指します。

内耳周囲の血流改善と微小循環の促進

頚肩周囲の筋緊張緩和(体性感覚入力の是正)

自律神経のバランス調整(交感の過剰抑制、睡眠改善)

体質(腎気・気血)の補正による回復力向上

※臨床では弁証に基づき配穴・刺激法を調整します。鍼灸は補完療法として症状改善やQOL向上に寄与することが多いですが、原因によっては耳鼻科等との連携が重要です。

まとめ

難聴は一見“耳だけの問題”に見えて、内耳の血流・有毛細胞の健全性・神経伝導・自律神経バランス・全身の代謝状態・心理的要因が複雑に絡む多面的な症候です。西洋医学的診断で原因を明らかにすることがまず重要ですが、自律神経の安定化や血流改善、鍼灸による体質調整は補完的に有益なアプローチとなり得ます。聞こえに不安がある方は、まず耳鼻咽喉科での評価を受けたうえで、生活リズムやストレス管理・必要に応じた補完療法を検討するとよいでしょう。気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。

関連記事はこちら

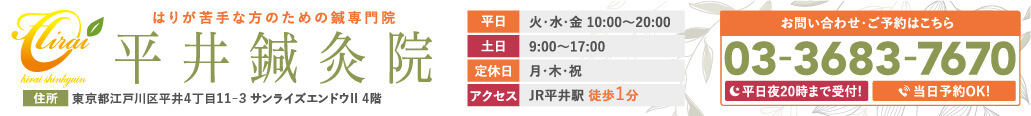

info_outline平井鍼灸院

- 住所

- 〒132-0035

東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号

03-3683-7670

03-3683-7670

- 営業時間

- 火金 10:00~20:00

水 12:00~20:00

土 9:00~17:00

日 9:00~16:00 - 休業日

- 月曜・木曜・祝日

- アクセス

- JR総武本線平井駅から徒歩1分