猫背とストレス・自律神経の乱れ

こんにちは。平井鍼灸院の鈴木です。

「長時間デスクワークをしていたら背中が丸くなる」「気がつくと姿勢が悪い」「肩こりや頭痛が慢性化している」…こんなお悩みはありませんか?

猫背は見た目の問題だけでなく、筋肉・骨格のアンバランスや自律神経の乱れとも深く関わっており、肩こり・頭痛・胃腸不調・疲労感など全身の不調を引き起こすことがあります。

猫背とは?

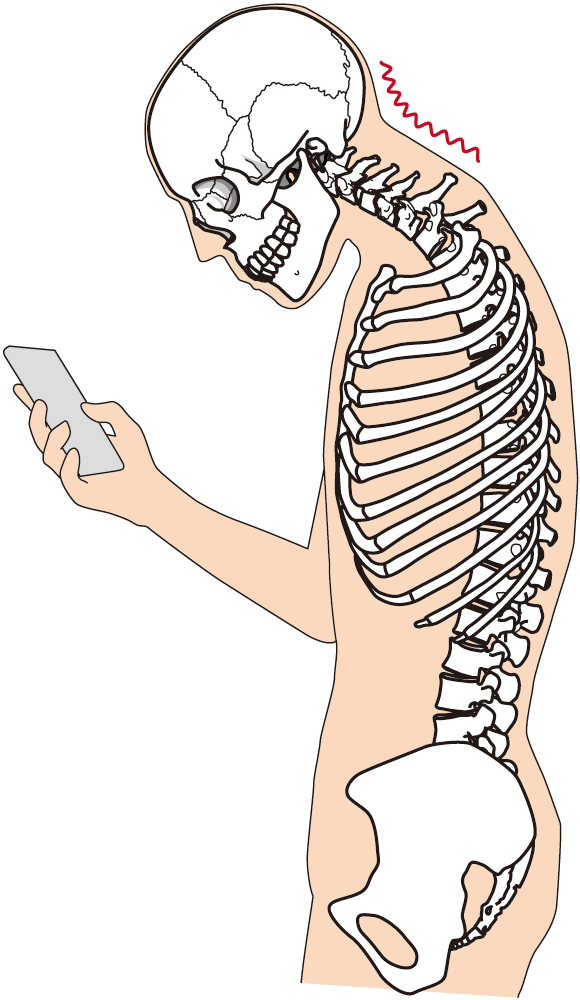

猫背とは、背骨が本来のS字カーブを保てず、背中が丸く前傾した姿勢を指します。

近年はスマートフォンやパソコンの使用時間増加によって「ストレートネック」や「巻き肩」とセットで現れることが多く、現代人に非常に多い姿勢異常のひとつです。

猫背の症状とは?

猫背は単なる「姿勢の悪さ」ではなく、さまざまな不調を伴います。

慢性的な肩こり・首こり

頭痛や目の疲れ

呼吸が浅くなる、息苦しさ

胃腸の働き低下(消化不良・便秘・下痢)

自律神経失調による不眠・疲労感

気分の落ち込み、集中力の低下

西洋医学から見た猫背の原因

西洋医学的には、猫背は 筋肉バランスの崩れ によって生じます。

胸の筋肉(大胸筋)の過緊張 → 肩を前に引き込み「巻き肩」に。

背中の筋肉(僧帽筋・菱形筋)の弱化 → 背中を支えられず丸まる。

首周囲の筋肉(斜角筋・後頭下筋群)の緊張 → ストレートネックと頭痛に直結。

また、背骨のカーブが崩れることで 椎間板や神経に負担 がかかり、痺れや腰痛を引き起こすこともあります。

自律神経と猫背の関係

猫背は自律神経にも大きく影響します。

胸郭の圧迫 → 呼吸が浅くなり、副交感神経が働きにくくなる。

血流の停滞 → 脳や内臓への血流が減少し、自律神経の調整力が低下。

交感神経の過緊張 → 姿勢不良による筋緊張がストレス反応を引き起こし、頭痛・不眠・動悸につながる。

つまり、猫背は「姿勢の乱れ」だけでなく、自律神経のバランスを崩す原因となりうるのです。

東洋医学から見た猫背

東洋医学では、猫背は「気血の巡りの滞り」と「肝・脾の弱り」と関連づけて考えます。

肝の不調 → 筋肉や腱の働きが弱り、姿勢を保てない。

脾胃の弱り → 体の中心が安定せず、背中が丸まりやすい。

気血の滞り → 背中や肩の凝り、頭痛やしびれを伴う。

まとめ

猫背は見た目だけでなく、肩こり・頭痛・内臓不調・自律神経の乱れを引き起こす大きな要因です。

鍼灸では、筋肉のバランスを整えるだけでなく、自律神経や内臓の働きにアプローチすることで、根本からの改善をサポートします。

「猫背で肩こりや不眠がつらい」「姿勢を直したいけれど続かない」という方は、ぜひ自律神経と鍼灸の視点からのケアを取り入れてみてください。

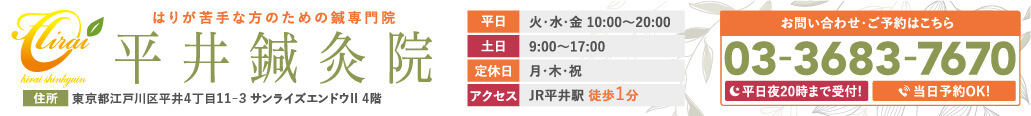

info_outline平井鍼灸院

- 住所

- 〒132-0035

東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号

03-3683-7670

03-3683-7670

- 営業時間

- 火金 10:00~20:00

水 12:00~20:00

土 9:00~17:00

日 9:00~16:00 - 休業日

- 月曜・木曜・祝日

- アクセス

- JR総武本線平井駅から徒歩1分