三叉神経痛 × 自律神経 × 鍼灸:発作のメカニズムと体質改善

こんにちは。鈴木開登です。

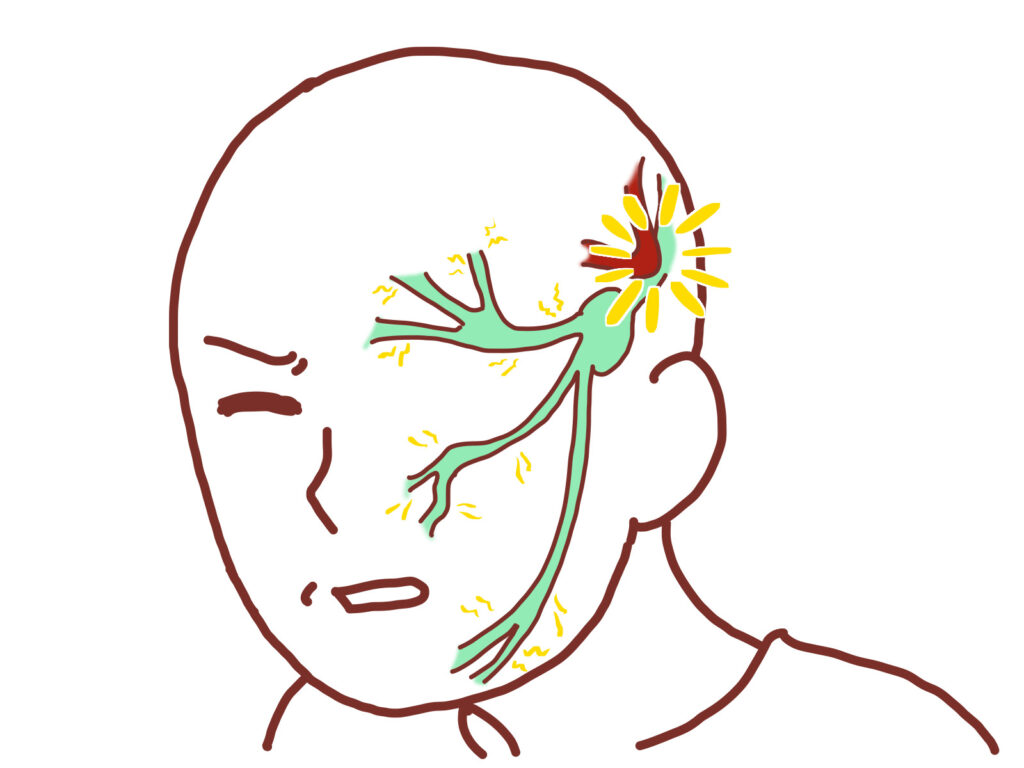

「顔の片側が突然、電気が走るように痛む」「洗顔や歯磨きで触れただけで激痛が走る」――こうした症状で受診される方が多く、顔の痛みは日常生活や精神面に深刻な影響を及ぼします。三叉神経痛は典型的には“発作性の鋭い顔面痛”を呈しますが、単なる末梢神経の問題にとどまらず、神経の脱髄・中枢性感作・自律神経反応・さらには東洋医学的な気血や瘀血の停滞が複合して症状を作る点が特徴です。本記事では、症状の現れ方、主要な原因と病態生理(西洋医学的見地)、自律神経との関係、東洋医学(鍼灸)的な見立てまで丁寧に解説します。

三叉神経痛とは?

三叉神経痛は第V脳神経(三叉神経)が関わる顔面の急性で激烈な痛みの疾患です。典型的には片側性で、突然の「電撃様」「刺すような」「焼けるような」痛みが数秒〜数分の発作として反復します。刺激(顔を洗う、歯磨き、冷気、会話、咀嚼、触れるなど)で誘発されることが多く、日常動作が著しく制限されます。臨床的に「古典的(血管圧迫による)」「二次性(多発性硬化症や腫瘍などによる)」に分けられます。

症状

片側顔面に生じる突発的で非常に激しい電撃様痛

痛み発作は数秒〜数分続き、発作間に無痛であることも多い(ただし慢性化すると持続痛や鈍痛を伴うこともある)

触れただけ、洗顔、歯磨き、風に当たる、会話や咀嚼で誘発されることが典型的

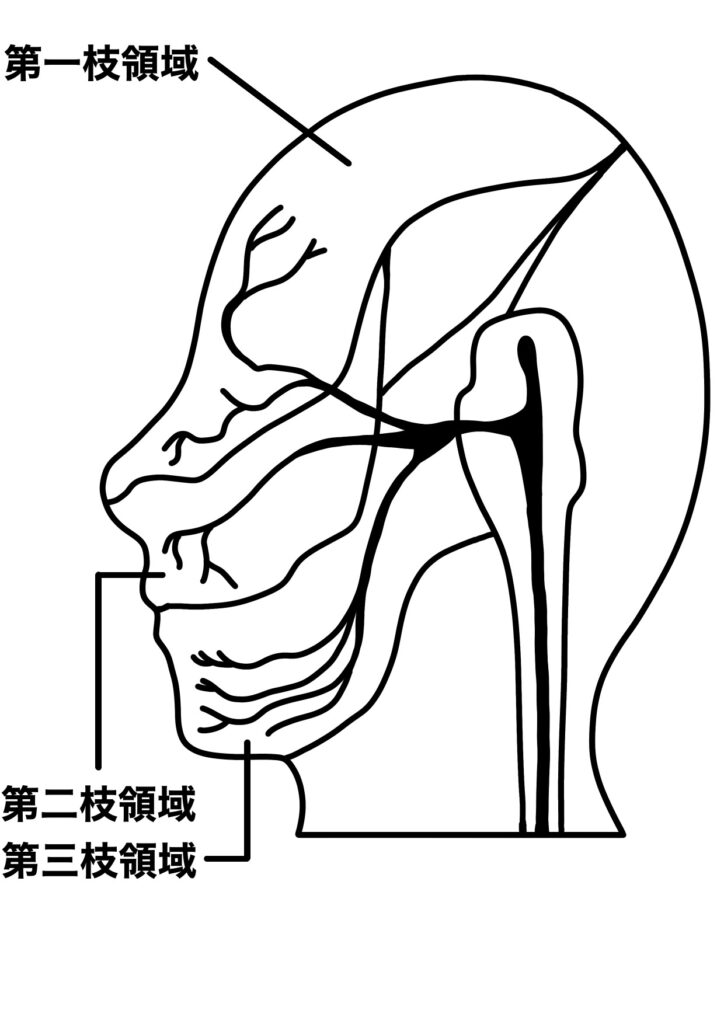

三叉神経の枝(眼神経「第一枝領域」、上顎V2「第二枝領域」、下顎V3「第三枝領域」)のいずれか単独または混合で痛みが現れる(最も多いのはV2・V3)

発作の頻度・重症度により睡眠障害、不安、摂食障害、体重減少などの二次的問題を引き起こす

長期化すると顔面筋の緊張・回避行動やうつ症状を伴うことがある

症状パターン(誘因・時間帯・部位)を正確に把握することが診察上の重要な手がかりになります。

西洋医学的視点

三叉神経痛の病態生理は主に以下のメカニズムで説明されます。

血管性圧迫(典型的三叉神経痛)

小脳橋角部で動脈(多くは上小脳動脈)が三叉神経根の出入力部を反復的に拍動圧迫することで、神経の髄鞘(ミエリン)が損傷・脱髄し、軸索間の誤伝導や過敏化が起きます。これがわずかな刺激で大量の異常放電を起こし、短時間で激しい痛みを生む主因と考えられます。

二次性(構造的原因)

多発性硬化症(MS)による中枢側の脱髄、橋・小脳部の腫瘍、椎骨動脈解離、脳幹病変、帯状疱疹後の神経損傷などが原因で三叉神経痛様症状が出ることがあります。二次性の場合は若年発症や神経学的異常を伴うことが多いです。

炎症・神経障害性要素

歯科処置や歯周・口腔内感染、帯状疱疹後神経痛など、局所の炎症や神経損傷が痛みの発火源となることがあります。慢性化すると末梢と中枢での感作(中枢性感作)が進み、痛みの閾値が低下します。

中枢性感作と痛みの増幅

反復する強烈な疼痛は脊髄延髄の痛覚処理系や中脳・視床皮質にも影響し、痛みの処理が持続的に変化(可塑化)してしまうと、弱い刺激でも強い痛みを感じるようになります。

自律神経との関係

三叉神経痛と自律神経(交感・副交感)の関係は直接的ではないものの、臨床上、次のような重要な相互作用があります。

痛み→交感神経反応:激烈な発作は即時に交感神経を亢進させ、動悸・血圧上昇・発汗・顔面の蒼白や冷感などを伴うことがある。これにより患者の不安や恐怖が増幅し、発作の悪循環を生む。

自律神経と局所血流:交感優位は局所血管収縮を生み、神経組織の微小循環を悪化させる可能性があり、圧迫領域の修復や鎮静を妨げる。

三叉—自律ループ:三叉神経は顔面の感覚だけでなく、三叉神経核を介して自律機能を調節する中枢と接続があり、顔面痛が脳幹を経由して自律反応を誘導することがある。

慢性痛による自律機能変化:長期の慢性疼痛は睡眠障害やストレス反応を招き、自律神経の昼夜リズムを乱し、交感優位が持続すると痛みのコントロールが困難になる。

東洋医学的観点

東洋医学では顔面の激痛は「風(外邪)」「瘀血(おけつ)」「気滞」「陰虚・陽亢」などの病理で説明され、発作性の鋭い痛みは“風瘀相搏”や“経絡の閉塞”として捉えられます。代表的な弁証と臨床像、施術の方向性は以下の通りです。

風邪(風寒・風熱)侵襲タイプ

臨床像:発作が突発的で寒冷や風で誘発、痛みの移動性がある。

着眼:疏風止痛・解表(風を除く)を行う(風池/GB20、合谷/LI4、風門など)。

瘀血阻絡(おけつそらく)タイプ

臨床像:刺すような劇烈な痛みが反復し、痛みの局在がはっきりしている。慢性化や後遺症がある場合に多い。

着眼:活血化瘀(血の停滞を除く)、局所の循環改善(合谷/LI4、太渓/KD3、頰の阿是穴)。

肝陽上亢(かんようじょうこう)/肝風内動タイプ

臨床像:怒りやストレスで痛みが誘発、頭部や顔が熱っぽく、耳鳴りや頭痛を伴うことがある。

着眼:平肝潜陽・疏肝理気(太衝/LR3、風池/GB20、肝兪/BL18)。

気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ

臨床像:体力低下や慢性化を伴い、回復力が乏しい。発作後に疲労感が強い。

着眼:補気養血(足三里/ST36、三陰交/SP6、気海/REN6)。

まとめ

三叉神経痛は「顔に走る電撃痛」という非常に特徴的な臨床像を持ち、血管性圧迫→脱髄→誤伝導→中枢性感作という連鎖が発作を生みます。自律神経は発作時の強い生体反応や慢性化によるリズムの乱れを通じて症状の増悪に関与するため、発作管理に加えて自律神経の安定化(睡眠・ストレスケア・リラクセーション)や体質改善が重要です。東洋医学(鍼灸)は、局所と全身を同時に整えることで痛みの閾値を上げ、発作頻度の低下やQOLの改善に寄与する補完的方法として有用と考えられます。

お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください

関連記事はこちら

info_outline平井鍼灸院

- 住所

- 〒132-0035

東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号

03-3683-7670

03-3683-7670

- 営業時間

- 火金 10:00~20:00

水 12:00~20:00

土 9:00~17:00

日 9:00~16:00 - 休業日

- 月曜・木曜・祝日

- アクセス

- JR総武本線平井駅から徒歩1分